“语言非洲起源”论争与启示

“语言非洲起源”论争与启示*

杨盼盼 杨 喆 李雨珊 冉启斌

注:本文发表于《南开语言学刊》2016年第1期

提 要 语言起源于何时、何地,又是如何产生的,这些问题始终是人们关注和争论的焦点。新西兰奥克兰大学的阿特金森(Q. Atkinson)2011年在《科学》杂志上发表了一篇关于语言起源的文章,采用生物学上的理论与方法,从音位多样性这一语言现象入手,最终得出“人类语言起源于非洲”这一论断。2011年,语言类型学会会刊发行专刊对阿特金森的文章进行集中的讨论;2012年,《科学》杂志也以专刊的形式发表多篇评论文章,对阿特金森所得出的论断提出一系列质疑;其中也包括阿特金森本人对部分质疑的集中回复。这场论争参与的学者之多,角度之广,影响之大在语言起源研究中并不多见;同时这场论争也带给我们诸多有益启示。基于此,本文对这场论争进行回顾和讨论,希望对日后的语言起源研究有所助益。

关键词 语言起源 生物学 系列奠基者效应 种群瓶颈 音位多样性

一、引言

人类语言是怎样起源的,语言的起源地又在何处,这是长期引起人们浓厚兴趣的问题。《圣经﹒旧约》中记载了一个关于“巴别塔”的传说,“巴别”为变乱之意,这个传说讲述了上帝把人们的语言变得五花八门,以此破坏人类修筑“通天塔”的计划。这个传说反映了早期人类对于语言起源的关注和思考。人类社会历史悠久,语言的产生和发展是一个漫长而复杂的过程,而语言的起源又是一个跨学科的论题,涉及到语言学、考古学、生物学等多个领域,这些都给语言起源的研究带来了很大的困难。相关领域的专家和学者采取各种理论和研究方法,试图对这一难题做出合理的解释,其中影响非常大的要数新西兰奥克兰大学的阿特金森2011年发表在《科学》(Science)杂志上的一篇文章(Atkinson2011)。阿特金森在这篇文章中提出“人类语言起源于非洲”这一论断,引起了学界的广泛关注,得到了世界各大主流媒体的报道,被认为是语言演化研究中的一个重大发现;同时,广泛的关注也伴随着巨大的争议,语言类型学会会刊及《科学》杂志均以专刊形式发表了相关评论文章,提出了一系列质疑和建议。针对《科学》杂志上的质疑,阿特金森进行了回复。本文将对这一系列的文章进行概述,首先我们对阿特金森原文的论证过程进行梳理,然后对其他学者集中质疑的地方进行分角度整理,最后提出我们对这场论争的认识及对语言起源研究的一些想法。

二、阿特金森(Atkinson 2011)关于语言起源地的研究

在考察对象上,阿特金森选取语音中的音位作为研究对象。他认为,在主要的语系中,音位多样性显得十分稳定,这就预示着,尽管受到许多社会语言学进程的影响,但音位多样性还是能够近乎真实地反映人类走出非洲的时间尺度。因此,他选择了音位作为语言的代表。

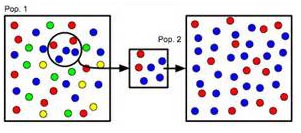

在理论基础上,阿特金森引入了两个生物学的理论,一是连续奠基者效应(Serial founder effect),另一个是种群瓶颈(Population bottleneck)。连续奠基者效应是遗传漂变的一种形式,指的是一个族群最初由少数个体从其他地方迁移到某个地方而建立,经过一段时间的繁衍,虽然个体数量增加,但整个族群遗传多样性却没有提高。如图1所示:

图1

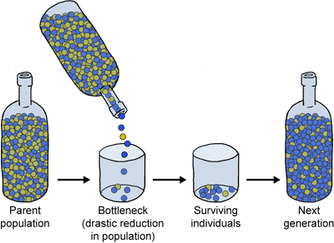

种群瓶颈是指某个种群的数量在演化过程中由于死亡或不能生育造成相当比例的种群减少的事件。种群瓶颈可能促成遗传漂变,造成种群的灭绝,或种群恢复但仅存有限的遗传多样性。如图2所示:

图2

由此,我们可以得出,这两个生物学效应都会使得种群的基因多样性降低。阿特金森认为选用这两个效应来研究音位多样性是具有可行性的。第一,音位数量与人口规模的正相关关系,也就是说较少的人口拥有较少的音位,那么在人类迁移的一系列奠基者事件中,随着距起源地距离的增加,音位多样性会逐渐衰减;第二,连续奠基者效应已被用于解释其他文化复制品的演变模式;第三,其他一些机制推测出在音位和语言演变过程中,存在着类似于连续奠基者效应的作用力。基于这三点,阿特金森认为可以将用于追溯基因起源的连续奠基者效应应用于全球音位多样性的研究上,从而探索现代人类语言的起源和扩散过程。

在数据使用上,阿特金森的数据主要来源于世界语言结构图集(WALS)。这是一套以语言结构为主的地图集,结合语言结构类型和地理资讯系统(GIS),比较直观地反映了语言的地理分布信息。阿特金森从中选取了504种语言进行考察,包括了这些语言的元音、辅音、声调及相关辅助信息(语言使用地、分类从属关系、语言使用者人口统计学因素)。另外,在世界语言结构图集中,元音、辅音、声调的数据经过了一系列标准化的处理,按照语言中元音、辅音、声调的数量进行了等级划分,元音被划分为三个等级[①],辅音被划分为五个等级[②],声调被划分为三个等级[③],阿特金森基于这一等级划分进行音位多样性的测定。

在数据处理上,他采用了一系列的统计学方法。连续奠基者效应主要着眼于语言的历时发展,然而语言亲缘关系、平行影响(接触、借用)等对多样性的影响也不能被忽视。因此,在对数据进行处理的过程中,阿特金森按语系、种属和单个语言分别进行计算。涉及到的具体方法包括皮尔森相关系数、层级线性回归模型、贝叶斯信息准则等。皮尔森相关系数(Pearson correlation coefficient)是一种线性相关系数,是用来反映两个变量线性相关程度的统计量,其中r描述的是两个变量间线性相关强弱的程度,其绝对值越大表明相关性越强。层级线性回归模型(hierarchical linear regression framework)可以针对模型的任何一层进行统计分析和测量,并且定义了某一层次的变量对另一层次变量关系所产生的影响,不仅可以分析观测变量间的相关性,还可以分析多层数据结构中变量间的因果关系。贝叶斯信息准则(Bayesian Information Criterion,简称BIC)指的是在不完全情报下,对部分未知的状态用主观概率估计,然后用贝叶斯公式对发生概率进行修正,最后再利用期望值和修正概率做出最优决策。

上文所提到的连续奠基者效应及种群瓶颈效应反映到音位层面上可以得出:距语言起源地的距离越近,音位多样性水平越高;距离越远,多样性水平越低;距离远近与音位多样性之间呈负相关关系。因此,距离是影响音位多样性的一个因素。同时,结合该理论及前人对人口与音位多样性的相关性研究,阿特金森得出一个假设和验证:人口越少,所携带的音位数量就越少;人口越多,所携带的音位数量就越多,这一正相关关系也适用于元音、辅音和声调。为了解决语系内部统计上的非独立性(相互有关联)问题,阿特金森首先使用平均值对语系层面进行检测,然后又使用层级线性回归建模语系、语族、语种层面的变异,结果在语系之间和语系内部仍然证实人口少则音位清单变小这一结论。所以,阿特金森使用距起源地的距离和人口规模两大影响因素进行统计学建模分析。

接下来,阿特金森探究了音位多样性的地理差异,确定了最可能的起源区域及最佳匹配模型。根据人口数据和全球2560个可能的起源地点,他用线性回归模型来进一步预测音位清单大小,并用贝叶斯信息准则(BIC)来评估模型的匹配程度。由此,他得出产生音位多样性最明显衰减和最匹配的模型在西非的中部和南部,这个最佳匹配模型包含了人口规模和距起源地距离两个因素。仅使用距离因素的模型,也得到同样的起源地域,只是区域有所扩大。为了解决语系内部的相似性,他使用了同样的回归方法。首先他使用了平均值进行语系层面的检验,并在由WALS的3个分类层面(语系、语支、语种)组成的层级线性模型之下进行检测,结果与单一语言分析结果非常接近,虽然可能的起源区域扩大到整个非洲,但语系层面的分析与单个语言层面的分析结果一致。最后,他使用部分Mantel检验做单个语言层面的回归分析,结果也与上面一致。

为检验语言多源论的可能性,阿特金森加入了第二个起源地进行分析。这时最佳模型没有出现距第二起源地的距离与音位多样性之间的显著负相关。尽管美洲和澳洲距非洲的距离差不多,但美洲比澳洲略微多样,这可能是由于广阔太平洋中的奠基者效应更强烈。

接下来,阿特金森又考察了末次盛冰期对音位多样性的影响。他的检测结果发现,末次盛冰期后的人口迁移并不能解释全球性的音位多样性衰减。最后,考虑到其他人口统计学因素也可能影响音位多样性,尤其是不同语言使用人群之间的接触与借用,阿特金森检测了语言多样性的地域差异(单位区域的语言数量)、人口密度、语言区域(使用某语言的总区域)这三个因素是否可能导致全球性的音位多样性衰减,结果得出非洲撒哈拉以南仍然是最可能的起源区域。这三个人口统计学变量与音位多样性高度相关,但没有显著的独立效应,只有在单个语言层面上语言区域才与音位多样性存在相关关系。在此,阿特金森将单个语言层面上的语言区域因素加入上文提到的模型中。

此外,阿特金森观察到除了非洲以外,音位多样性最高的地方是东南亚。他认为其原因是走出非洲后,东南亚马上出现了明显的人口增长,语言受到种群瓶颈效应的影响最小,那里的语言被认为是在当地发展起来的,这也与基因证据一致。最后,他认为在5~7万年以前,人类走出非洲。在这个过程中,不只伴随着语言的奠基者效应,同时也包含着一个文化上的奠基者效应。真正意义上的语言可能是核心的文化创新,帮助人类走出非洲进行全球性的扩张。

从阿特金森的研究过程中,我们可以看到,他选择音位多样性这一线索,依据连续奠基者效应这一假设,将影响音位多样性的主要的可量化的因素纳入统计学模型,从独立又相互关联的语系、语支和单个语言层面进行检测,并考虑到语言多起源和末次盛冰期进行模型可信度的检验,最终得出人类语言起源于非洲这一论断。

三、关于“非洲起源论”的商榷与反驳

阿特金森的研究一鸣惊人,但也是一石激起千层浪。诸多学者从各个角度和自己擅长的领域出发,对阿特金森的研究的关键环节进行了讨论和质疑,阿特金森也对部分质疑进行性了集中回复。下面,本文将介绍这场论争中涉及的语言起源研究中的关键问题。

3.1考察对象上的问题

阿特金森认为语言中的音位可类比生物学上的基因和表现型,因此选用音位作为揭示语言起源的有效线索,这也为连续奠基者效应应用于语言学提供了前提。选取音位作为考察对象确实为量化研究提供了方便,Sproat(2011)指出,对于历史语言学家力不能及的5~7万年前的语言面貌,阿特金森的研究确实是一个惊喜,因为他找到了一个可以带领我们追踪语言起源的线索——音位多样性。但是,这一点考察对象的选择同样引起了质疑:音位与基因并非同质,导致其多样性减少的机制也不相同,其演化的情况和规律不能等量观之,基于此,连续奠基者效应这一理论假设是否可以直接应用到语言学领域?况且,语言演化速度较快,现在的音位多样性是否能反映数万年前语言起源时的多样性情况,其稳定性如何?另外,阿特金森在使用音位多样性的概念时是否准确?仅用数量衡量音位,是否全面?

3.1.1 音位与基因的不同

Sproat(2011)和Bowern(2011)认为语言和基因的演变速度差异较大,因而衡量其变化的时间尺度也相距甚远。最新的研究中,徐丹(2015)较为系统地梳理了生物学和语言演变的相似点和不同点,其中关于语言和基因演变的不同点是这样描述的:基因的突变是较少发生的,而且只发生在父母和孩子之间;而语言的变化是常态,且可以在毫无关系的两个个体之间发生(Cavalli-Sforza 2000:150)。结果使得语言变化的速度比基因快得多……这样的特性使两个学科衡量变化的(时间)尺度也大相径庭。语言和基因的演变存在差异,这决定了适用于分析基因的系列奠基者效应在分析语言的音位多样性上并不有力。

因为语言和基因的演化速度相差很大,加上语言与基因研究可以获得的实证不同:基因研究可以对考古发掘的古人类化石进行基因测序,可以获得具有上万年历史的实际的证据,从而描绘人类起源图景;但在语言研究中,留存的语言史料最多也只有数千年,那么,像阿特金森一样对数万年前的语言起源进行追溯,只能利用现存的数据和资料,就涉及到了语言演变的稳定性问题。阿特金森认为音位在主要语系中具有时间上的稳定性,因此可以使用WALS的数据来构拟古代的音位情况。但Dahl(2011)以印欧语系为代表,指出了在其发展过程中元音、辅音、声调等各自发生的激进的变化,以此来证明以现存的语系的数据作为基准会或多或少抹去原始语言的信息。Cysouw 等(2011)也质疑音位是否具有足够的稳定性来反映全球的渐变现象,他指出,在走出非洲之后的几万年时间里声调的地理分布可能受到基因差异的影响。而且,他引用证据表明辅音清单不如元音、声调清单稳定,在语言种类上并不足以稳定到能够保留语言起源的深层信息,WALS中的其他更稳定的特征倒显示出并非从非洲起源。阿特金森回复称,第一,基因只能解释7%的变异,不同语言发展的稳定性研究显示,语系之间音位替换的速率与其他结构特征总体相当,语系层面上的音位多样性最稳定,且音位多样性能够解释全球约50%的变化现象;第二,阿特金森认为自己文章中,通过对语系层面的数据分析、运用层级线性回归模型可以避免演变过程中的干扰因素;第三,关于解决方法,阿特金森认为一是可以根据已知的语言学上的种系发生建模音位变化,二是可以用比较的方法更细致地考察语言演变中的合并、分裂和借用。对于后者,有三位学者基于某些语系、语言对阿特金森提出质疑,其中,Ringe(2011)考察了印欧语系的历史演变,Rice(2011)考察了阿萨巴斯卡语,Sproat(2011)印证班图语,但阿特金森认为考察语言演变中的合并、分裂和借用时应该基于系统的大规模调查而非随意选取支持或不支持假说的个案。

3.1.2 音位多样性的概念及衡量标准

Cysouw等(2011)认为阿特金森错误地将描述内部变化的“音位多样性”与更为精确的描述外部差异的“音位清单大小”互相替换,造成事实与理论的冲突。(“多样性”指某个群体内个体之间的变异,而阿特金森的语言多样性指语言之间的差异。)对此,阿特金森回复称,音位多样性并不是种群之间的测量,而是种群内部的属性——从说话者那里测量到的音位数量。虽然音位多样性的测量与基因多样性不同,但它们之间的相似使得它也适用于音位多样性。

Bybee(2011)指出音位是一个用于分析的单位,不同的分析会产生不同的音位数量,它并不能像人口数量一样能够进行客观统计。语言中真正发生的是声音的改变,音位清单只是一个描述声音变化的人为产物。而且仅仅以数量作为衡量音位多样性的标准是远远不够的,还应该包括其他方面,如音位配列、词长等。

3.2理论基础上存在的问题

阿特金森将生物学领域的连续奠基者效应应用到语言学领域,必须具有两个前提,第一,音位与基因可比,且其差异不会妨碍连续奠基者效应的推广;第二,音位多样性与人口规模的正相关关系是一个普遍存在于世界语言的规律。另外,连续奠基者效应作为众多解释的一种,其本身是否具有局限,有没有其他可能的解释等待我们进一步验证呢?

3.2.1 音位多样性与人口规模的相关关系

关于连续奠基者效应使用前提的第一点,论争的第一部分已经进行了分析说明;对于第二点,阿特金森原文中引述了Hay & Bauer(2007)的结论,并进行了再次验证,其实,在Hay & Bauer(2007)之前和对阿特金森的评论文章中,都有较多学者集中进行论证,目前未达成一致看法,故本文在此对这一相关关系的论争过程进行溯源和梳理。

第一次提到音位多样性和人口规模的存在关系的是Trudgill(2004)。Trudgill发现南岛民族在太平洋上进行扩张时,他们离中心越近,其音位数量就越少,扩张的终点是东波利尼西亚,那里的音位清单数量很少。Hay&Bauer(2007)引用了Trudgill(2004)的研究,Pericliev(2011)在论争过程中也提到了这一点。但是,Trudgill(2011)认为自己的本义被他们曲解了,对此他进行了两点澄清。第一,关于人口规模,Trudgill认为在对东波利尼西亚音位清单数量变化的解释上,可以着眼于五个社会语言学因素——社区规模、语言接触、社会网络密度、共享信息水平、社会稳定性。这五个社会因素都会对音位清单产生不同的影响,不能只着眼于人口数量这一个因素。然而,因为其他因素是不可以量化的,所以之后有些研究者便只着眼于可以量化的人口规模。第二,关于音位清单的大小,他认为不能从音位清单的大小和社会规模之间找到有意义的数据关联。规模小的社会往往会有特别大的音位清单或者特别小的音位清单,规模大的社会可能更倾向于具有中等水平的音位清单。而且,Trudgill(2004)的考察仅限于南岛语系,并没有试图归纳出一个普遍原则,只是提供了一个可能的社会语言学视角。Joan Bybee也在她的文章中也指出,Trudgill(2004)没有把这一在南岛语系发现的效应推广到其他语言,而Hay&Bauer(2007)所做的也并不是对人口和音位数量的关系做出解释,只是让读者自己进行推理。而阿特金森建立在这一基础上,假设离非洲越远音位数量越少,人口越少音位数量越少,这显然是不合理的。但是笔者认为阿特金森并没有直接照搬这一理论,而是对这一相关关系进行了再检验,在其证实的基础上构建了自己的模型。

另外,也有学者对这一正相关关系进行了再次验证。Wichmann等(2011) 、Maddieson(2011)、Cysouw等(2011)在人口或距离与音位多样性的相关性方面得出了与阿特金森一致的结论,但也有学者如Donohue & Nichols(2011)并未得出人口与音位多样性的相关关系。Donohue &Nichols(2011)使用了与WALS具有相似性的数据库和不同的样本设计、数据编码方式复制了阿特金森的检验。他们得出的结果是:在世界范围和地区内部,人口规模和音位多样性都是不具备相关性的,无论是在单个语言的层面上还是在语系层面上,这种相关性都不存在。以此,他们推翻了阿特金森的结论。Wichmann等(2011)引用了Nettle关于音位清单的大小和平均词长存在负相关关系的结论,采用了包含3000种语言的ASJP数据库进行检验。他构造了一个连续的链状模式:距非洲的距离增大导致人口减少,而人口减少又带来了平均词长的增加,词长的增加直接导致了音位数量的减少,即音位多样性与人口规模确实存在正相关的关系,但这种关系并非是直接的。

还有的学者对于这一正相关关系适用的人口规模存疑。如Sproat(2011)认为,已有研究推测1万年前全球的人口大概是一百万,那么,5~7万年前,人口规模可能更小。一万年前的狩猎社会,各个语言的使用人数可能在几千到几万之间。阿特金森在分析中(辅助材料的图一)得出人口规模在5千及其以下时,人口规模与音素多样性之间的相关系数r=-0.250,Sproat(2011)认为其值过小不足以做出预测,且其值为负,即负相关关系,即人口规模增加时,音位多样性减少。(笔者进行校对时发现此处r值为负,但其对应的图中却呈现的是正相关的关系,因此此处存疑。)Cysouw等(2011)使用UPSID数据库进行检验的结果是:只有人口数量达到10万人以上这一关系才成立,人口数量少时并非如此。 而10万人的规模只有在农业社会产生后才出现,可农业社会远远迟于全球人口迁移。针对这一问题,阿特金森回复称,当局限于小规模语言使用者时,人口规模和音位多样性的关系大致是正相关的,小规模人口之间的确切关系需要更大样本的更多分析。

除此之外,Sproat(2011)还提出了一系列反问,怀疑正相关关系是否成立,但没有进行验证。他质疑这种正相关关系为什么存在?阿特金森的模型讨论了当人口规模变小时音位多样性丢失,那么,为什么移民会导致音位多样性的丢失呢?难道当人口再增长时语言的音位多样性不会再恢复吗?他觉得,人口规模较大时,考虑到方言变体和语言接触的机会,人口规模与音位多样性的正相关关系可以理解;但是,这并不能解释人口规模较小时,音位多样性就会减少。

3.2.2 连续奠基者效应的解释力

第一,生物学上的连续奠基者效应认为,基因多样性是由多到少的,随着人类迁移,较少的人口规模拥有较少的基因多样性,即使繁衍带来了人口增加,基因多样性也不会提高。将此逻辑放诸语言的音位多样性,Pericliev(2011)认为这只是诸多解释的一种,语言的音位也有可能是由简单向复杂的进化,就像儿童习得母语的过程。与此相似,Sproat(2011)指出有许多例子表明语言演变中,下一代语言(daughter languages)从上一代语言(parent languages)中产生时,拥有了更多的音位多样性,如班图语。班图语这一事例说明了两点:一是对于语言重新增加音位多样性,数千年的时间已经足够,更不用说阿特金森所讨论的5~7万年。5~7万年对于语言的奠基者效应来讲太长了,可能把奠基者效应的影响覆盖了,且其他干扰因素太庞杂了;二是阿特金森以现代语言的音位多样性为分析基础,可能会过高估计旧石器时代的音位多样性。

Pericliev(2011)还认为,说一种语言的群体,不管其人口规模多小,迁移到一个新的定居点时所携带的是完整的音位库,而不是部分的;当然,如果使用某些特定音位变体的人没有迁移到新的定居点时,这些音位变体可能丢失,但这并不意味着音位的丢失,或者说不一定会导致相关音位的丢失。

第二,连续奠基者效应对社会语言学的因素缺乏考虑。van Tuyl & Pereltsvaig(2011)认为连续奠基者效应假定语言变化是渐进的,它的变化与周围的语言无关。但是实际上很难看到一种语言的音位数目只与奠基者效应有关。相反,它常常受到周围语言的影响。迁徙、征服和借用,可以比小规模的人群扩散更令人信服地解释今天的非洲语言状况。对此,阿特金森回复称,借用引起的语言之间音位的混合和平行转移,对连续奠基者模型没有影响。事实上,在种群基因中,平行转移还有利于多样性的减低,音位扩张中的临近种群(例如非洲和澳大利亚)更可能出现相似的音位和多样性水平。

3.2.3 其他可能的解释

对于音位多样性与人口规模、距非洲距离的关系,有的学者提出了其他不同的建议和解释,阿特金森认为这些想法很有趣,可以进一步研究。

Bowern(2011)应将更多的社会文化因素纳入阿特金森的模型考量中。比如,人类曾经历的比较大的种群瓶颈,如:大瘟疫,黑死病,大饥荒等。这些事件造成了人口的锐减,已证明对基因多样性有重大影响。如果奠基者效应可以应用到语言领域的话,那么,移民影响的奠基者效应并不是音位多样性减少的唯一因素,社会文化系统可能在塑造音位多样性。Dahl(2011)认为真正对音位产生影响的是语言使用群体长期的社会历史文化,尤其是语言接触的速率。

3.3 数据来源的问题

阿特金森直接使用了取自WALS数据库中的504种语言及相关人口统计学信息。很多学者都认为阿特金森的数据是不全面的,而且WALS数据库是有问题的,其中,有的学者使用了其他数据来源或者其他检验方法,进行了再计算。

Pericliev(2011)认为,阿特金森用以支撑系列奠基者效应的数据不全面,可能忽视了有证伪作用的例子[④],且没有对数据的使用理由进行说明。Don Ringe(2011)认为WALS中的数据是不充分的,Cysouw等(2011)进一步指出WALS是对加州大学洛杉矶分校语音部分库存数据库(UPSID)的原始数据进行粗略总结而得到的。阿特金森基于WALS所估计出的音位数量与UPSID中的实际数量并不完全一致。在Cysouw等的混合模型中,根据人口数量和语言种属对UPSID数据进行正确处理,最终发现北美拥有最大音位清单。Cysouw等指出,事实上,按UPSID数据,西非和新几内亚/澳大利亚的语言在清单大小上差别最小;但是,按阿特金森的研究,西非是起源地,新几内亚/澳大利亚是语言迁移的终点区域,二者本来应该差别最大。对此,阿特金森回复称,相邻语言之间的变异程度,主要与其统计独立性相关,例如语言是否有亲属关系,语言年代的远近,借用程度,采样密度等。因此,即使新几内亚/澳大利亚与西非的差别很小,但它与连续奠基者效应并不冲突。

对于WALS数据库的简化问题,王传超等(wang 2011)和van Tuyl & Pereltsvaig(2011)也做了再验证的对比分析。王传超等(wang 2011)认为阿特金森使用了直接取自WALS中经过简化的音位清单,并认为经简化的数据导致了结论的偏差;为了证明这一质疑,他使用了未经简化的数据进行再分析,最终得出中亚更有可能是语言起源地。阿特金森认为王传超等做出的起源于欧洲和中亚的结果和他们使用了东亚语言的4个极端值有关(2个侗台语族语言和2个吴方言),去除这些语言后的结果仍然最倾向于非洲起源。当把王传超等的语言数据纳入到阿特金森所使用的分层线性模型中,结果也倾向于非洲起源。van Tuyl & Pereltsvaig做了一个10种撒哈拉以南语言的试验,当不使用WALS数据时,回归斜率就消失了。Joan Bybee(2011)指出语言使用者的数量也是有问题的,由于殖民和史前移民的影响,现存的语言使用者数量和古代可能是不相关的。

对于数据来源的问题,阿特金森统一回复称,第一,WALS对音位清单的处理上确实存在问题;第二,关于音位多样性的准确测定也存在一些干扰因素,包括方言、个体差异和不同语言对区别特征的不同划分;第三,对于上述问题的解决的办法是规范音位清单数据库,调和不同数据集之间的差异,改进分析模型,Cysouw等和王传超等人已经在进行这项工作了。

3.4数据分析上的问题

2.4.1.权重的问题

阿特金森在统计音素多样性时,对元音、辅音和声调进行了不同的权重赋值,对于这一点,很多学者提出质疑和反对意见。van Tuyl & Pereltsvaig(2011)指出在音位多样性计算中,阿特金森计入了所有的辅音,一些元音(元音鼻化、长短等予以忽略)和声调特征。在总的归一化的音位多样性(TNPD)评分中,每个元音平均相当于2.6个辅音,每个声调相当于5.7个辅音,这样的权重分配未免太主观武断了。结果在距离回归上辅音清单基本上起不到什么作用,而声调却支配了相关性的运算。而且,使用WALS的单一数据评分系统时,数据上微小的变动就很容易引起TNPD的改变,音位数目上小的变化可能对分析结果有实质性的影响。同时,TNPD测量法也隐藏一个问题:语言典型得失通常是一个种类的音位而非某个音位个体,比如吸气音和送气音,长音或短音,以及声调区分。

此外,Liberman(2011)和Sproat等(2011)均认为对声调赋予的权重过高。Liberman(2011)指出几乎所有的撒哈拉以南非洲的语言都有声调,对声调赋予过高权重使得非洲语言呈现出过高的音素多样性。Cysouw等(2011)认为阿特金森在牺牲辅音数量的基础上,赋予了元音和声调以错误的权重,偏向了非洲拥有最大的音位清单这一结果,导致了结论偏差。

3.4.2 与地理距离相关的数据分析

van Tuyl & Pereltsvaig(2011)利用了阿特金森的数据,参考人类从非洲到南美的迁移路径,分洲做线性回归,结果只有在非洲,多样性是随距起源点的距离增加而降低,其他各洲没有降低的表现。这是因为阿特金森通过洲际的五个固定路径点来测量的距离,当最佳起源点在非洲内部改变时,音位多样性和距离之间的相关性和回归斜率在非洲内部有明显的改变,而在其他洲并不会随之改变。所以,该文认为阿特金森确定的起源点只是以非洲数据为基础,得出的西非作为语言起源点只是一个分析的假象。起源点周围的相关曲线很大程度上与数据点的地理分布有关,而与数据值本身的关系不大。对此,阿特金森回复称,只看单个洲内的情况,会极大地降低统计学的效力,而且单一洲内的情况也更可能受到人口迁移、区域内语言彼此相近的影响,因此只关注洲际之间的递减趋势即可。

此外,Cysouw等(2011)认为,阿特金森使用的音位清单大小和地理距离之间的贝叶斯信息准则最小化也有问题。而且,即使数据是完全随机的,“贝叶斯信息准则”最优化方法也必然导致从一个区域起源向邻近区域传播的结果。当Cysouw等用UPSID的数据,仍然使用阿特金森的方法进行检测,他找到了东非和高加索的这两个起源地,BIC+4范围的可能起源地覆盖很大的区域,还包括中东和南非。在模型中增加二次距离因子,可以从实质上提高匹配度,并且显示新几内亚也是一个起源地。更有问题的是,当使用相同方法而采用WALS中的其他语言学特征,结果在全球很多地方都看到起源地。对此,阿特金森回复称,自己所选取的可能起源地的数量远远大于Cysouw等所选取的,同时,用同样的方法去分析任意的数据,所得出来的结果也表明了他的数据中并不存在一个预定的起源地。针对Cysouw等提出的应该把音位多样性作为距离的二次函数的问题,阿特金森认为尽管这种模型能得出一些更精确的分析,但依然没根据可以承认正相关函数是最合适的模型。

Jaeger(2011)拓展了阿特金森的分析,首先,他得出距离因素与音位多样性之间的关系在洲、国家和接触效应中仍然成立;其次,他认为因为WALS数据库缺乏足够数量的语系样本,不足以全面展示距离对音位多样性的影响,这也对对阿特金森的分析带来不便,对此,阿特金森认为唯一的解决办法就是完善语系样本,弥补不足。最后,他使用排列检验的办法来评估阿特金森的第一类型错误(Type I error),得出阿特金森关于起源地的推断可能是假的,对此,阿特金森认为得到的语言起源地与人类起源地重合不可能是一个巧合,而且,距离和音位多样性之间具有较高的相关性,这也证明了语言起源非洲的可信度。

四、讨论与启示

4.1讨论

阿特金森使用生物学的理论和数学上的统计分析方法来追溯人类语言起源地,试图描绘出一幅语言从非洲的向外扩散的图景。诸多研究者所提出的种种质疑都证明了阿特金森在进行探究、检验的过程中确实存在着很多的不足。生物学上的奠基人效应和种群瓶颈效应是否能够简单地应用到语言学领域?选择音位作为研究的主体是否具备科学性?音位数量的多寡是否与人口规模和距非洲的距离存在相关关系?是否能用现存的数据来构拟远古的音位状况和人口规模?……这些都是学者们集中产生质疑的地方。在此基础上,我们认为还有更多值得商榷的地方。第一,人类起源于非洲这一点已经获得学界较为普遍的认可,但是,人类迁移的具体图景还需更多研究去拼合、完善。这对语言起源的研究是有益的,比如人类在迁出非洲后,经历了哪些比较重大的迁移事件?这些事件对语言有没有产生影响呢?2015年10月9日,《科学》杂志网站发表了一篇涉及非洲人口迁移的报道,最新的研究通过基因组测序证实了大约在3000~3500年前来自中东的农民进入非洲的一次大规模移民。这些农民的DNA已经深入散播到非洲大陆,甚至进入一些被认为比较孤立的族群,比如非洲南部的科伊桑(Khoisan)和刚果雨林地区的匹格米人(pygmies)。既然阿特金森运用生物学的系列奠基者效应考察音位多样性,并考虑了末次盛冰期的影响,那么这次影响深广的人口回迁至非洲是否也应加以考虑呢?对此,我们仍需要更多考古学上的发现来完善人类迁移的图景,需要更多地去探讨迁移的具体情况对语言的不同影响。第二,阿特金森依据的是系列奠基者效应,考察的主要是人类迁移过程中,族群的分裂和语言的分裂。但是,这可能也是系列奠基者效应的一个局限,它着眼的是一个纵向衰减的过程,缺乏对族群的接触、合流的考虑,缺乏对新的奠基者群体的人口再增长的考虑,忽视了这些因素对语言产生的影响。阿特金森认为,迁出非洲后东南亚由于人口快速恢复,音位多样性下降水平较低,因此保留了较大的音位数量,这在本质上也是从纵向衰减的逻辑出发的。事实上,语言的变化不仅发生在纵向的代际传递中,也同样发生在横向的语言接触中,且变化较快,情况参差,很难确定语言成分是增加了还是减少了。我们认为阿特金森主要从生物学角度入手,在使用系列奠基者效应的时候没有给予社会语言学足够的重视。虽然相关方面的很多因素都是不可量化的,但却是进行语言起源探究所不能避开的。而且,系列奠基者效应默认的是人类迁出非洲时已经掌握了语言且语言的音位多样性最高,但事实并不一定如此。人类迁出非洲时,语言是否已经产生尚未可知,更何况古人的发音器官并没有进化完全,他们是否能比现代人发出更多的声音?有学者研究远古人类头骨化石,试图用现代科技复原其发声器官,发现远古人类可能连[a]、[i]、[u]这些广泛存在于现代语言中的基础元音都发不出来。人类语言发展到现在,音位到底是增加了还是减少了,很难得出一个确切的结论。第三,阿特金森应该增加对词汇和语法的重视。王士元认为从没有语言演化到现代的语言,主要是跨越两大门槛,一个是词汇的形成,一个是语法的形成。所以这两方面,尤其是相对稳定的语法的研究,对语言起源的研究也是很有意义的。而且我们可以从流传下来的文化典籍中寻觅到它们的踪迹,虽然可能无法从中得知更远的语言全貌,但是它们所反映的东西肯定要比现代语言更贴近古代语言。我们从这里入手,是否能窥见一斑呢?

尽管存在着诸多问题,但是阿特金森创新性地提出了一个研究视角,以生物学理论和方法观照语言起源问题,并试图找出语言学中可量化的因子进行数据建模与检验。这种跨学科的视角和研究方法对研究语言起源很有启发和帮助,也让我们看到了生物学和语言学联合研究的可行性和重要性,我们应该肯定阿特金森所进行的大胆、有益的实践。

4.2启示

巴黎语言学会曾在其会章中明文规定:“本会不接受任何有关语言起源方面的文章。”由于语言起源研究难度很高,便采取逃避式的态度,我们认为是不可取的。尽管存在很多难题,阿特金森及相关的学者依然迎难而上,进行了深入的研究和广泛的探讨。我们不能因为一门学科的难度就畏葸不前。同时,我们也看到语言起源的研究正从思辨性转向实证性,人们越来越注重从科学的角度进行论争和检验。相关方面的研究应该建立在事实依据上去进行合理的推测和检验,否则所得的一切都只是空想。为此,我们应该重视化石解剖学,分子遗传学等方面的研究成果,这能够促进对语言起源的研究。我们要充分利用现代科技,对考古发掘和生物遗传进行审慎地检验。大胆地假设,小心地求证。在这次论证中,相关的评论文章对阿特金森的原文进行了比较客观而真诚的探讨,虽然观点存在龃龉,但是理越辩越明,进行这样广泛而热烈的探讨,是有益于我们接近事实的。同时,阿特金森新颖的研究角度也启示我们语言研究要善于利用其他学科的理论和技术成果,促进语言研究的发展。

五、结语

阿特金森的研究及其与其他学者的讨论,带给我们诸多启发,同时也指出了一些未来研究需要继续努力进步的地方。语言起源的问题至今仍有很多未解之谜,研究依然任重而道远,阿特金森在其回复中也提到了今后研究需要努力的方向:第一,发展对音位清单划分和衡量的标准化的可供所有语言学家使用的系统;第二,应该集中建立一个这样的语言数据库,它应该包括语言类型学的全部信息,人们可以上传标准格式的音位数据,也可下载供分析使用;第三,除了语言类型学的数据,我们需要更多关于社会文化环境下不同语言的对比数据;第四,我们需要建立一个展现语言接触、借用等因素作用的模型,这一模型也应该包含种群的人口统计学信息,以更好地观察音位变化的速率和规律,观察更加区域性、类型化的特点;第五,历时的案例分析结合通过比较方法构拟的语言变化,可以用于审视奠基者效应或者语言复杂性,但是这些研究应该立足有系统的调查,最好是跨语系的,而不是零星的案例。我们认为阿特金森提出了切实可行的方向,这需要我们共同努力,推进我们对语言起源的认识和对人类自身的认识。

参考文献

Atkinson Q D. Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa. Science, 2011, 332(6027): 346-349.

Atkinson Q D. Linking spatial patterns of language variation to ancient demography and population migrations. Linguistic Typology, 2011, 15(2):321-332.

Atkinson Q D.Response to Comments on“PhonemicDiversity Supports a Serial FounderEffect Model of Expansion from Africa”. Science, 2012, 335: 657e.

Bowern C, Bowern C. Out of Africa? The logic of phoneme inventories and founder effects. Linguistic Typology, 2011, 15(2):207-215.

Bybee J. How plausible is the hypothesis that population size and dispersal are related to phoneme inventory size? Introducing and commenting on a debate. Linguistic Typology, 2011, 15(2):147-153.

Chuan-Chao Wang, Qi-Liang Ding, Huan Tao, Hui Li.Comment on ''Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect”. Science, 2012, 335: 657c.

Dahl, ?sten Are small languages more or less complex than big ones?. Linguistic Typology, 2011, 15(2):171-175.

Donohue M, Nichols J, Donohue M, et al. Does phoneme inventory size correlate with population size?. Linguistic Typology, 2011, 15(2):161-170.

Jaeger T F, Graff P, Croft W, et al. Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology. Linguistic Typology, 2011, 15(2):281-319.

Maddieson I, Bhattacharya T, Smith E, et al. Geographical distribution of phonological complexity. Linguistic Typology, 2011, 15(2):267-269.

Michael Cysouw, et al. Comment on ''Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect”. Science, 2012, 335: 657b.

Pericliev V. On phonemic diversity and the origin of language in Africa. Linguistic Typology, 2011, 15(2):217-221.

Rice K. Athabaskan languages and serial founder effects. Linguistic Typology, 2011, 15(2):233-250.

Ringe D. A pilot study for an investigation into Atkinson's hypothesis. Linguistic Typology, 2011, 15(2):223-231.

Rory Van Tuyl and Asya Pereltsvaig. Comment on ''Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect”. Science , 2012, 335: 657d.

Ross B, Donohue M. The many origins of diversity and complexity in phonology. Linguistic Typology, 2011, 15(2):251-265.

Sproat R. Phonemic diversity and the out-of-Africa theory. Linguistic Typology, 2011, 15(2):199-206.

Trudgill P. Social structure and phoneme inventories. Linguistic Typology, 2011, 15(2):155-160.

Wichmann S, Rama T, Holman E W. Phonological diversity, word length, and population sizes across languages: The ASJP evidence. Linguistic Typology, 2011, 15(2):177-197.

徐 丹 研究语言的新视角,语言和基因的平行演变,《当代语言学》, 2015, (02).

(杨盼盼、杨 喆、李雨珊、冉启斌 南开大学汉语言文化学院 300071)

* 本文为南开大学汉语言文化学院2015级科学硕士“语言理论”课程(该课程由冉启斌任教)其中一次讨论课的成果之一,该年级所有同学参与了与本文主题有关的文献阅读与论题讨论。杨盼盼、杨喆、李雨珊写作了本文初稿,冉启斌进行了修改。本文通讯作者:冉启斌。

[①] small [2-4], medium [5-6], large [7-14]

[②] small [6-14], moderately small [15-18], average [19-25], moderately large [26-33], large [34+]

[③] no tone, simple tone and complex tone

[④] Ringe(2011)将印欧语系作为一个试点进行音位的历时调查,证明印欧语系的演变并不遵循系列奠基者效应。

附:

正式发表版点击下载:“语言非洲起源”论争与启示.pdf